Автор: Андрей Анатольевич Зализняк

Судя по тому, что я прочел у вас на стене, вы знакомитесь решительно со всеми науками и другими знаниями человечества. Так что я не буду бояться вам говорить в том числе и о специальных вещах, поскольку широта ваших интересов очень велика. Она захватит, я надеюсь, и лингвистические вопросы, о которых мы поговорим сегодня.

Рассказ будет о некоторых явлениях из истории порядка слов в русском языке, или, более точно, о поведении маленьких словечек, которые называются энклитиками. Слово энклитики вы имеете право не знать, я его поясню, как, впрочем, и несколько других терминов, которые нам понадобятся. Сразу скажу, что это такой раздел истории русского языка и современной грамматики, на который совершенно недостаточно обращается внимания. Соответствующего раздела пока, к сожалению, нет или почти нет в классических изложениях истории русского языка и грамматики современного русского языка. Между тем это существенный элемент механизма языка. Вот о нём мы и поговорим.

Сначала несколько предварительных пояснений относительно терминов, которые нам понадобятся. Прежде всего, что такое энклитики. Слова любого языка и русского в частности подразделяются на два очень неравных класса: нормальные слова и слова безударные, то есть которые либо никогда, либо в большинстве случаев не имеют ударения.

Как это может быть, чтобы безударное слово вообще существовало? Очень просто: оно примыкает, «прилипает» в речи к своему соседу — правому или левому. Например, предлог на сам по себе не имеет ударения, кроме случаев, когда вы именно его берете как слово, о котором хотите спросить: «Где у вас предлог на?» Тогда, конечно, вы произнесете на с ударением. Но в таком случае это уже не предлог на, а существительное на, которое является именем предлога на. А предлог как таковой будет безударным: на дело, на двор и так далее.

Правда, вы быстро мне укажете, что в русском языке иногда бывают случаи, когда всё-таки на несет ударение. Можете указать?

– На голову.

– Совершенно верно, в русском языке встречаются такие словосочетания, как на голову, на стену и т. п. В принципе такое бывает, но всё же сравнительно редко. В громадном большинстве случаев на будет безударным. Из этого примера ясно, что, вообще говоря, безударные слова безударны не всегда, а в большинстве случаев. По крайней мере в русском языке это так.

Ну вот, эти маленькие безударные словечки, обычно односложные или двусложные, называются клитиками. Это греческое слово от глагола клино «наклоняю, наклоняюсь». Кстати, это тот же самый корень, что и у русского слова клониться, только гласная другая: клино. То есть это такие «наклоняющиеся» к своему соседу слова. Они делятся на проклитики и энклитики. Те, которые «наклоняются» вперед (греч. про-клино), — называются проклитиками. Вперед — значит вперед по ходу фразы, то есть направо, если в записи. Следовательно, на в нормальном случае — проклитика. Отрицательная частица не — тоже проклитика. В сочетаниях не я, не человек, не дерево частица не везде безударна и примыкает в произношении к следующему слову.

Другая часть клитик «наклоняется» в противоположную сторону и называется энклитиками. Они «наклоняются» влево (на письме), назад по ходу фразы. Греческое эн, строго говоря, не значит «назад», но в данном случае это уже закрепившийся термин. Любая энклитика, например русское то, примыкает к предшествующему слову: кто-то, где-то, зачем-то и т. д.

Вместе с полноударным словом, то есть нормальным в смысле ударения, клитики составляют то, что называют фонетическим словом. Фонетическое слово отличается от слова в обычном смысле тем, что включает не только главный свой элемент — полноударное слово, но и все «прилипшие» к нему слева и справа клитики. Например, слово говорил — это обычное полноударное слово. А если я скажу и не говорил бы — это будет фонетическое слово. Тут четыре слова, но из них ударное только одно: говорил, а при нём имеются спереди две проклитики: и, не — и сзади одна энклитика: бы. Фонетическое слово имеет единое ударение, это его главная характеристика. Этим своим единым ударением оно обслуживает и главное слово, и все «прилипшие» к нему клитики.

Уже из этого примера видно, что может быть и не одна клитика, а две-три; в интересных случаях может быть и больше. Например: да не при людях же! Можете посчитать: да, не, при — подряд стоят три проклитики, людях — слово с нормальным ударением, же — энклитика. Это примеры фонетических слов. Как синоним термина фонетическое слово лингвисты могут употреблять также наименование тактовая группа. Так что будем считать, что это одно и то же — можно сказать и так, и так. Вот главные понятия, которыми надо располагать до нашего рассказа, они достаточно просты.

Из клитик сегодня меня будут интересовать именно энклитики, то есть слова, стоящие сзади соответствующего главного слова: такие, как то, нибудь, же и т. п.

На всякий случай уточним, какие вообще слова бывают клитиками. Это в основном служебные слова.

Проклитики — это предлоги: на, за, у, до и так далее; отрицание не; союзы: а, и.

Из энклитик наиболее прозрачны и ясны те, которые стоят в местоимениях типа кто-то, кто-нибудь, кто-либо. Вот эти то, нибудь, либо, же и есть самые характерные примеры энклитик. Конечно, это не полный список. Но, заметьте, в любом языке список клитик очень ограничен. Он может быть немного больше, немного меньше, но за несколько десятков никогда не выйдет. В современном русском языке клитик около трех десятков. В древнерусском их было несколько больше. Состав клитик в древнерусском языке несколько отличается от современного, об этом отчасти и будет наш рассказ.

Каким образом весь этот разговор о клитиках и, в частности, об энклитиках связан с порядком слов? Оказывается, что связан очень тесно. Вы все, конечно, слышали и, может быть, усвоили такую ходячую истину, что в русском языке свободный порядок слов. Грубо говоря, это верно. Если сравнивать русский с английским или с французским, то, конечно, это окажется именно так. Но вовсе не верно, что порядок слов здесь действительно всегда совершенно свободен.

Дело в том, что в русском языке законы порядка слов регулируются несравненно более сложными правилами, чем в том же английском. В английском действует закон, что подлежащее сперва, сказуемое потом, а в вопросе их надо переставить. Тут все правила порядка слов вы изучаете практически за один день. А по-русски в действительности порядок слов во многих случаях управляется тонкими закономерностями, к сожалению, далеко не полностью еще лингвистами описанными. Это такая область, в которой еще много работы надо провести.

И, в частности, один из элементов, где порядок слов не является свободным, — это как раз расположение энклитик. Это такая зона, где даже в языках с так называемым свободным порядком слов имеются совершенно определенные правила. Повторю, что, к сожалению, для современного русского языка эта тема пока достаточного внимания не привлекла, и в курсах русского языка вы хорошего изложения этого вопроса не найдете. То же верно и для древнерусского.

Забегая вперед, скажу, что много нового по этому вопросу обнаружилось при изучении берестяных грамот. В частности, сам факт, что в древнерусском языке действует очень четкий механизм энклитик и с ними связаны жесткие правила порядка слов, по-настоящему выяснился именно когда накопился достаточно большой фонд берестяных грамот. Потому что ни в каком другом источнике данных по истории русского языка с такой регулярностью не проявляется механизм живой речи.

Теперь немного подробнее о технике. Энклитики по смыслу могут быть двух сортов. Одни относятся к конкретному слову, например русское то: где-то, кто-то, куда-то. Они представляют собой некоторое уточнение предшествующего слова. Другие имеют более общее значение и относятся к фразе в целом. Или, если говорить более техническим языком, относятся к сказуемому как центру фразы. Это, например, частицы же или бы для современного русского языка. Даже если такое слово стоит очень далеко от глагола, оно всё равно относится по смыслу именно к нему, например: я бы никогда ни при каких условиях ни за что этого не сказал. От бы до сказал огромное расстояние, и тем не менее, как вы понимаете, бы относится к сказуемому. Оно переводит всю фразу из изъявительного наклонения в сослагательное. Тем самым уточняется смысл фразы в целом.

Соответственно, мы будем говорить об энклитиках локальных, которые относятся к соседнему слову (предшествующему), и об энклитиках фразовых, которые относятся к фразе в целом. Повторяю, что на самом деле технически — к сказуемому. Интересовать нас будут именно фразовые энклитики, потому что с ними связаны наиболее интересные закономерности.

Для того чтобы описать место локальной энклитики, достаточно одной фразы: она стоит после своего подчиняющего слова. Этим всё сказано. Гораздо сложнее описать, как расставляются во фразе энклитики фразовые. Уже тот пример, который я привел, показывает, что бы может уходить от своего глагола чрезвычайно далеко. Тут нет простого правила — перед глаголом или после него. В каких-то случаях энклитика действительно будет стоять по соседству с глаголом, например: говорил бы. Но может оказаться и так, что бы от этого говорил отлетит на огромное расстояние.

Итак, речь пойдет как раз о расстановке во фразе фразовых энклитик.

Здесь мне придется дать еще одно терминологическое пояснение, а дальше можно уже приступать собственно к правилу. К сожалению, в синтаксисе нет хорошего устойчивого термина для одного важного понятия, которое на самом деле нужно на каждом шагу. В каких-то случаях традиция обслуживает такие потребности, а в каких-то — обнаруживается недостающее звено, некоторая пустая клетка.

Вы знаете, что предложения бывают простые и сложные. Сложные предложения бывают сложносочиненные и сложноподчиненные. Если предложение сложноподчиненное, то в нём вы выделяете главное предложение и придаточное предложение. Всё это так. Однако терминологически неудобно, когда у вас предложением называется и целое, и каждая из частей целого. В ряде случаев очень полезно иметь термин для обозначения простого предложения, употребленного либо самостоятельно, либо в составе более сложного комплекса.

Казалось бы, это очень простая идея, но, увы, синтаксис, по крайней мере в русской традиции, такого устойчивого названия не имеет. Английская традиция лучше, там это можно назвать clause, хотя всё-таки clause редко применяется к простому предложению. Поэтому это почти хорошо, но всё же не совсем. Пытаясь всё-таки выйти из этого положения и как-то назвать эту единицу, я иногда буду употреблять для этого слово клауза. Некоторые лингвисты его уже употребляют, но это не очень распространено. Это просто калька с английского или, если угодно, с латыни, откуда и сам английский получил это слово. Оно обозначает, повторяю, грубо говоря, простое предложение или само по себе, или в составе более сложного комплекса: сложноподчиненного или сложносочиненного предложения. Впрочем, я буду позволять себе иногда говорить просто фраза там, где большой разницы между клаузой и фразой нет, чтобы не настаивать на том, что в тот момент не будет меня особенно интересовать. Вот, пожалуй, всё, что мне нужно было сказать предварительно.

Теперь мы можем поговорить о сути того правила, которое связывает энклитики с порядком слов.

На рубеже XIX–XX вв. знаменитый немецкий синтаксист Якоб Вакернагель, анализируя порядок слов в греческом языке и санскрите, открыл закономерность, которая с тех пор получила его имя и сейчас носит название закон Вакернагеля. Тогда такого рода правила принято было очень красиво называть «законом», и это связывалось с человеком. Одному человеку ставят памятник где-нибудь на родине, а другому — еще более замечательный памятник, который состоит в том, что до скончания веков люди изучают закон с его именем — в данном случае закон Вакернагеля. Потому что закон этот действительно совершенно замечательный, прекрасно действующий и очень простой.

Закон Вакернагеля гласит: фразовые энклитики в древних индоевропейских языках (он имел тогда в виду санскрит и греческий) располагаются в конце первой тактовой группы клаузы. Он не говорил клауза, он говорил просто фраза, но в данном случае я предлагаю вам современное изложение. Если пренебречь некоторыми деталями, можно сказать и грубее: энклитики располагаются после первого ударного слова клаузы. Это огрубление чуть-чуть не всегда будет верным, но для нас сейчас достаточно и этого.

Иногда то же самое формулируют чуть иначе: что энклитики располагаются на втором месте в предложении. Эта формулировка несколько менее удобна, поскольку требует уточнения того, что считать единым местом.

Но если считать тактовые группы, то энклитики просто входят в первую тактовую группу, составляя ее хвост, ее конечную часть. Например: я же ведь вам говорил! Первая тактовая группа состоит из я, за которым идут все энклитики: же, ведь, скапливающиеся вместе.

Правда, современный русский язык не слишком хорош для иллюстрации закона Вакернагеля. Примеры из него я буду приводить просто потому, что они вам ближе. В действительности в современном русском языке остались только следы старой, хорошо действовавшей системы закона Вакернагеля. Лучше всего эти следы проявляются в отношении частицы же.

Только обращаю ваше внимание на то, что в русском языке не одно же, а как минимум два, а может быть, и больше. Нам нужно различать два: же противительное и же отождествительное. Первое же, противительное (как в я же вам говорил), — вакернагелевское. Это фразовая энклитика.

Но есть и другое же, отождествительное (как в такое же, тот же самый, там же, к тому же), — это локальная энклитика. Мы сейчас с трудом различаем эти два же. Но на самом деле они совершенно разного происхождения. По-старославянски одно из них же, а другое жде, так что это просто чистое совпадение двух разных единиц. Они и ведут себя до сих пор совершенно по-разному.

Же отождествительное может оказаться во фразе (вместе с подчиняющим словом) где угодно. Скажем, слово такой же может стоять в любом месте фразы, хоть на десять слов от начала. А вот противительное же стоит на втором месте. Больше того, это второе место настолько обязательно, что хороший русский язык, вообще говоря, до сих пор требует, например, такой фразы: Иван же Петрович не согласен. Энклитика внедряется внутрь даже такой, казалось бы, крепкой единицы, как Иван Петрович. Вы скажете: я могу сказать и Иван Петрович же не согласен. Верно. Современный русский язык такое уже допускает, хотя это звучит хуже. Всё-таки красивый русский язык и сейчас требует того, чтобы говорить: Иван же Петрович на это никогда не согласится. Уступки типа того, что можно сказать Иван Петрович же, — это элементы разложения старого механизма. Старый же механизм был совершенно жесткий: можно было сказать только Иван же Петрович, и никуда больше же поставить было нельзя.

Древнерусский язык в этом смысле гораздо последовательнее, чем современный, и об этом как раз у нас пойдет речь: что происходило при переходе от древнерусского к современному.

Якоб Вакернагель славянские языки к своему исследованию не привлекал. Позже заметили, что и в славянских языках его закон действует, но имелся в виду не русский язык. Скажем, в сербском, действительно, механизм Вакернагеля до сих пор работает довольно хорошо. А про русский язык считалось, что он ко всему этому никакого отношения не имеет. Больше того, в силу ложной индукции, считалось, что и в древнерусском языке положение было такое же.

Сейчас мы уже твердо знаем, что неверно как первое, так и второе. Прежде всего, как выяснилось относительно недавно, закон Вакернагеля работает очень хорошо в древнерусском языке. И следы его сохраняются, по крайней мере частично, и в современном русском языке.

Правда, большой вины на лингвистах, что они этого не заметили, не лежит, поскольку для древнерусского языка заметить это без берестяных грамот было очень трудно. Лишь после того, как берестяные грамоты уже составили достаточно большой фонд, по которому можно было делать выводы, стало ясно, что в древнерусском языке закон Вакернагеля работает не хуже, чем в греческом или в санскрите. И, как обычно бывает в таких случаях, как только это было установлено на материале, где это ясно видно, обнаружилось, что, вообще говоря, есть и другие, давным-давно известные памятники, где этот закон тоже работает. Они тоже представляют собой хороший материал, но этого никто не замечал в силу того, что они как-то рассеяны среди других памятников. Это обычная вещь: когда что-то открыто на чистом примере, потом выясняется, что есть и другие точки, где это правило может работать.

Сейчас мы знаем, что чем ближе древнерусский текст к живой речи, тем надежнее там работает этот механизм. Наоборот, чем дальше текст от живой речи, чем он искусственнее, чем более он церковный, литературный и книжный, тем хуже там будет соблюдаться закон Вакернагеля.

Я вам сейчас приведу кое-какие примеры из не очень древнего русского языка, но в котором механизм энклитик вы заметите сразу.

Речь идет о такой энклитике, которая существует и сейчас, но считается не вполне литературной. Это энклитика де, которая служит (наряду с мол) для передачи чужой речи. Строго говоря, литературный русский язык это де допускает, но лишь в определенных количественных рамках. А, скажем, в текстах XVI–XVII вв. мы находим примеры почти безграничного употребления этого де. Более того, если записывается чужая речь, то просто обязательно вставляется это де, причем вставляется строго по закону Вакернагеля. Например, если протоколируется судебная запись расспроса или допроса какого-нибудь лица. Всё, что человек говорит, нельзя было записывать прямо, нужно было каждый раз показать, что это чужая речь.

Приведу вам такой пример:

И он, Лаврюшка, в допросе своем сказал…

Казалось бы, сейчас мы открыли бы кавычки и прямо всю речь этого Лаврюшки привели, как она была. А вот в документе XVII века такое было невозможно, и запись выглядит так:

В нынешнем-де, в 198-м году (198-й в переводе на наше летосчисление — это 1690 год, начало правления Петра), месяца июля против 6-ого числа, ночью шел я, Лаврюшка, пьян, в селе Слободке по улице от крестьянина от Карпа Романова того же села к крестьянину Семену Фомину в гости пиво пить (он уже пьян, но тем не менее!). И ходит-де по улице ягненок (ходит-де, слышите? Вакернагелевскую точку фразы чувствуете?), и я-де его поймал, а нес куды, того-де я не помню, потому что я был пьян. И попонесши-де я его, и пустил тут же на улицу. А взяли-де меня того села Слободки сотские и десяцкие крестьяне у него, у Семена Фомина. Вот так выглядит протокол о незаконном поимании чужого барана.

В текстах протопопа Аввакума, если передается чужая речь, то совершенно автоматически включается де. Скажем, рассказ о том, как ругал протопопа воевода Пашков, приставленный к нему: Еретик-де ты! Для-де тебя дощеник худо идет!

Для-де тебя — следовательно, для составляло в это время еще самостоятельное по ударению слово. Дощеник — это судно дощаное, речное, на котором они плывут. Еретик-де ты! Для-де тебя дощеник худо идет! Поди-де по горам, а с казаками не ходи.

Не буду вам дальше читать, у нас не так много времени, но если вы этот текст возьмете, там де будет стоять строго по Вакернагелю практически в каждой фразе, с автоматизмом совершенно замечательным.

Поскольку закон Вакернагеля требует, чтобы все энклитики были на втором месте, они, естественно, должны скапливаться. То есть, если их несколько, они образуют блок, единую цепочку. Скажем, то же самое де из того же Аввакума: опосле на меня, бедная, пеняет: «Долго ль-де, протопоп, сего мучения будет?» В этом ль-де, соответственно, ль — первая энклитика, де — вторая энклитика; они соединились вместе.

Из летописи XII века: чем ти ся есмь обещал, то ти исполню. Поясняю: при перестановке слов было бы чем я тебе обещался (старое управление: не что я тебе обещал, как мы сейчас сказали бы, а именно чем я тебе обещался). Но ся от обещал отлетело, поскольку в древности это всё еще была свободная энклитика. Получается: чем ти ся есмь. Здесь три энклитики: ти «тебе», ся «себя», есмь — это связка первого лица, необходимая в древности для прошедшего времени типа обещал. Чем ти ся есмь обещал — три энклитики подряд стоят после начального чем. Строго по Вакернагелю, идеально: чем — ударное слово, и чем ти ся есмь, конечно, произносилось с одним ударением.

Таким образом, энклитики выстраиваются в единую цепочку, соединяются в блок. И тогда, естественно, возникает вопрос: а внутри этого блока они могут стоять в произвольном порядке или нет? Оказывается, нет. В любом языке, где соблюдается закон Вакернагеля, соединение энклитик друг с другом, когда они скапливаются, строго подчиняется так называемому правилу рангов.

Ранг — это лингвистическое понятие для обозначения того, какая единица будет поставлена левее, какая правее. Правило состоит в том, что если слово первого ранга, то оно должно быть самым первым, второго ранга — за ним, затем третьего ранга и так далее. А если они встречаются с пропуском — скажем, первый ранг и пятый, — то первый левее, пятый правее. Иначе говоря, всякая единица стоит правее любой другой единицы младшего ранга.

Тем самым, следовательно, для языка с законом Вакернагеля может быть установлено правило рангов — просто выписано, какие имеются ранги. Для древнерусского устанавливается по крайней мере восемь рангов. Я могу их назвать.

Ранг номер один для древнерусского языка, то есть случай самой тесной связи с ударным словом, составляет частица же. То самое знаменитое же, с которого мы начали разговор. Конечно, противительное же (или соединительное), но не отождествительное. Отождествительное же в древнерусском, как и сейчас, — это не фразовая частица, а локальная.

Дальше идет частица ли, которая и сейчас жива.

За ней — бо («ибо, потому что»). Этого слова в современном языке нет, оно со временем исчезло, но в древнерусском оно активно употреблялось.

Дальше идет частица ти, которая тоже исчезла. Ее достаточно трудно перевести, что-то типа «ведь» или «вот ведь».

Дальше идет сохранившаяся до сих пор частица бы, это уже пятый ранг.

Дальше идут дательные падежи: ми «мне», ти «тебе», си «себе».

Дальше идут винительные падежи: мя «меня», тя «тебя», ся «себя». Ся здесь выступает как частный случай. Это то самое ся, которое есть и сейчас, только в совершенно другом качестве.

И, наконец, последний, восьмой ранг — это связки: есмь, еси и т. д. — слова, которых вы сейчас уже практически не знаете, разве что из исторических сочинений. Аз (или яз) есмь — это соответствует английскому I am. Ты еси — второе лицо и так далее. Такие связки употреблялись с тем, что мы сейчас называем прошедшим временем, то есть ты еси обещал означало то, что сейчас просто — ты обещал. Можно было и просто сказать: еси обещал — этого было совершенно достаточно, еси показывало, кто именно обещал. Аналогично: есмь обещал — это «я обещал», есме обещали — это «мы обещали» и т. д. Такова система древнерусского языка.

Современный язык, как вы знаете, эти слова потерял. Так что уже из этого перечисления вы видите, что древнерусский имел много энклитик, ныне отсутствующих. Не говоря о том, что ныне уже нет бо и ти, нет целого класса: ми, ти, си «мне, тебе, себе» — всё это исчезло. Мя, тя «меня, тебя» исчезли, ся «себя» перестало быть энклитикой, став частью глагола. Есмь, еси, есме, есте — вспомогательные формы глагола быть типа английских am, is, are — тоже исчезли. Так что старая система была гораздо богаче, и, следовательно, там могли быть более обширные и более сложные механизмы, чем сейчас.

Приведу несколько примеров. Вот из летописи XII века: зять ти ся король кланяет. Речь идет о галицком князе, у которого зятем является не кто иной, как венгерский король. Это всё сообщает гонец, присланный из Венгрии к галицкому князю. Он ему читает формулу: зять ти ся король кланяет. Вместо ся кланяет сейчас мы сможем сказать только кланяется. Ти означает «тебе», так что все звенья фразы здесь и в современном русском языке есть. Сейчас мы скажем: твой (в древнерусском тексте «твой» не сказано, но подразумевается) зять король тебе кланяется — порядок единиц другой, и слова отчасти другие: не ти, а тебе; ся нужно переставить, но все элементы есть. Все элементы есть, но в другом порядке.

Итак, всё рассказанное — это сильнейшее опровержение версии о том, что в русском языке свободный порядок слов. Во-первых, все энклитики должны помещаться на втором месте и ни на каком другом. Во-вторых, внутри себя они строжайшим образом должны идти в порядке рангов, ни в коем случае не переставляться. Какой же это свободный порядок слов, это очень жесткое правило! Жесткость правила рангов почти такая же, как жесткость следования морфем внутри слова. Вы не можете переставить морфемы внутри слова, вы не можете сказать вместо какого-нибудь пальчику — пальчуик, нечего даже об этом разговаривать. Строжайшим образом должен быть сначала корень, потом суффикс, потом окончание.

Так вот, почти с такой же жесткостью вы не можете изменить порядок энклитик. Нельзя сказать есмь ти, только ти есмь. Это касается и любых других перестановок. Все эти восемь рангов должны следовать в порядке от первого до восьмого. Все привыкли, что внутри слова мы не вольны переставлять части, никто этому не удивляется. А части фразы, особенно если господствует идея, что перед вами язык со свободным порядком слов, — почему бы не переставить? Но при первой же такой попытке вместо древнерусской фразы получается фраза неправильная.

У нас в Новгороде на раскопках школьники любят поиграть в то, что они нашли грамоту. Сами что-нибудь такое нацарапают, с их точки зрения древнерусское. Так вот достаточно одной перестановки энклитик, если они там случайно встретятся, чтобы уже больше ни о чём не разговаривать. Вообще, чтобы успешно подделать древнерусскую надпись, нужно столько всего знать, что пока что никому из них это ни разу не удавалось. Правда, наши школьники не такие зловредные, они не стараются всерьез нас ввести в заблуждение, они хотят просто немножко посмеяться. И для лингвистов это тоже хорошее испытание: сколько времени пройдет, пока ты поймешь, что имеешь дело с фальшивкой. Как правило, очень немного.

Вот еще красивые примеры из летописи:

Сей ми зимы и весны нельзя на конь к тебе всести (то есть «мне нельзя, невозможно подняться на помощь к тебе в конный поход в эту зиму или весну») — это отвечает как раз венгерский король, которого просят о помощи. Сей ми зимы и весны — видите, где стоит ми? Тут слово ми «мне» вторглось между сей и зимы. Примерно так же, как в случае Иван же Петрович. Закон Вакернагеля требует, чтобы энклитики стояли после первого ударного слова. Заметьте, что этот закон совершенно игнорирует синтаксическую структуру фразы. Так, ми вторгается между словами сей и зимы. Почему? Потому что по закону Вакернагеля энклитики стоят в конце первой тактовой группы, а не там, где находятся в структуре предложения. В структуре предложения этому ми место совершенно в другой его части (при слове нельзя), а вставляется оно механически по закону Вакернагеля.

Еще один красивый пример. Вот старший из двух конкурирующих за одно и то же почетное место князей говорит младшему: Аз уже бородат, а ты ся еси родил. Понимаете? «Когда ты родился (ты ся еси родил), я был уже бородат». О чём разговаривать — вот какова разница между нами! Ты здесь — первое ударное слово, а — проклитика, и она, естественно, не составляет номера. Дальше — ся еси родил. Напоминаю: ся — седьмой ранг, еси — восьмой ранг. Никакой свободы: никакого другого порядка быть не может.

Еще примеры: яз ти ся кланяю — это вы уже легко опознаёте, это похоже на то, что было. Ты ся с моим отцом сам ведаешь. Это всё княжеские переговоры. Здесь глагол ведаться, то есть с кем-нибудь переведаться, договориться, найти разрешение спорных проблем. Опять-таки ты ся, а дальше идет длинная фраза: с моим отцом сам ведаешь. Сейчас, конечно, нужно сказать ведаешься, рассчитываешься.

Или такая фраза из завещания XIII века: было же бы ми чем заплатить. Было же бы ми: же — первый ранг, бы — пятый ранг, ми — шестой ранг. Всё совершенно безупречно идет в порядке рангов.

Этих примеров достаточно. Теперь, после того как я вас очень настойчиво убеждал, что энклитики всегда помещаются на второе место в предложении, пришла пора рассказать, что иногда и нет. Потому что язык — механизм сложный, и нередко бывает так, что на первом этапе изучения всё как будто бы очень чисто соблюдается, а в дальнейшем обнаруживается нечто, внешне выглядящее как исключение. Но обычно эти исключения не случайны, а подчинены некоторым другим более тонким правилам. И вы сами понимаете, что тогда это не исключения, а просто перед нами более сложная система, чем мы решили сначала.

Так и есть в данном случае.

Вот я вам приведу пример из современного русского языка, где частица же не на втором месте. Вчера Петя же этого еще не знал. В том смысле, что Петя не виноват, что он чего-то должного не сделал. Здесь же стоит не на втором месте, а на третьем. Нормальная русская фраза, правда? Я никакого насилия над языком не произвел. Особенно естественно звучащая, если я сделаю маленькую паузу (почти ничтожную) после слова вчера: Вчера | Петя же этого еще не знал.

Вот в этом и состоит подход к тому более тонкому правилу, которое тоже действует в языке и которое является важным дополнением к закону Вакернагеля. Если его не знать, то кажется, что закон Вакернагеля — это довольно приблизительный механизм: энклитика может стоять на втором месте, но иногда и на третьем. Но если мы это правило учтем, то становится ясно, что перед нами действительно механизм, действующий очень хорошо, но более сложный, чем мы решили вначале.

Оказывается, что здесь работает правило так называемых ритмико-синтаксических барьеров. Это очень важное понятие, дополняющее закон Вакернагеля. Оно касается практически всех языков, где действует этот закон.

Речь устроена таким образом, что человек может по своему желанию произвести некоторое отделение начала фразы. Как правило, это означает дополнительное подчеркивание, выделение первых слов по смыслу, быть может, противопоставление их чему-то. Как бы то ни было, существенно то, что начало фразы говорящий мыслит несколько отдельно от остальной ее части. И тогда после этой отделенной части фразы как бы возникает некоторый барьер. Его можно назвать ритмико-синтаксическим барьером (иногда для краткости я буду называть его просто барьером).

Ритмико-синтаксические барьеры представляют собой дополнительное членение фразы. С точки зрения закона Вакернагеля они означают перенос начала фразы на какое-то количество элементов вправо. Чаще всего — на один, как в нашем примере со словом вчера.

Самый простой случай такого барьера — это обращение. Пример: Княже! Чем ся еси обещал, то исполни. Здесь энклитики ся еси стоят не после одного, а после двух ударных слов: княже и чем. Это легко понять, потому что княже — это отделенная от фразы часть, после которой и следует явление, которое мы называем ритмико-синтаксическим барьером.

Иначе говоря, это значит, что возможна ситуация, когда реальное начало фразы заменяется, с точки зрения закона Вакернагеля, условным началом после отчлененной части. Чисто физически здесь может быть пауза. Я могу произнести так: Княже! | Чем ся еси обещал, то исполни. Но может быть сделана лишь минимальная пауза, а в каких-то предельных случаях реальной остановки может вообще не быть; может быть, например, легкое удлинение последней гласной в слове вчера: вчера я же этого еще не знал. Но функционально это то же самое, что пауза и соответствующая синтаксическая остановка.

Вот очень важное понятие, которое уже, к сожалению, не так просто определяется в исходных терминах, как основная формула закона Вакернагеля, но которое, тем не менее, безусловно работает.

Примеров здесь сколько угодно. Опять-таки на примере русского же вы можете поупражняться сами. Кстати, можно ли нашу фразу про Петю сказать так, чтобы же стояло на втором месте? Конечно, можно: Вчера же Петя этого еще не знал.

Попробуйте проанализировать, какая разница между этими двумя вариантами: Вчера же Петя еще этого не знал и Вчера Петя же еще этого не знал. Это тонкая вещь, но маленькое смысловое отличие есть. Я помогу вам. Во фразе Вчера Петя же еще этого не знал слово вчера выделено, значение этого слова подчеркнуто. А в первой фразе слово вчера никакого специального выделения не имеет. Во фразе Вчера Петя же еще этого не знал — значение слова вчера оказывается главным в том, что вы сообщаете. Сегодня он, конечно, так бы не поступил, известие уже до него дошло, он всё знает. А вот вчера он еще ничего не знал об этом, а ему всё же предъявляют претензии. Это уже довольно тонкий нюанс, и тем не менее он отчетливо ощущается. И именно такой эффект мы наблюдаем в древнерусском языке. Наш пример, может быть, не самый яркий, поскольку современный русский — не слишком хороший образец для закона Вакернагеля, просто он нам ближе. А в древнерусском языке эти правила работают совершенно замечательно.

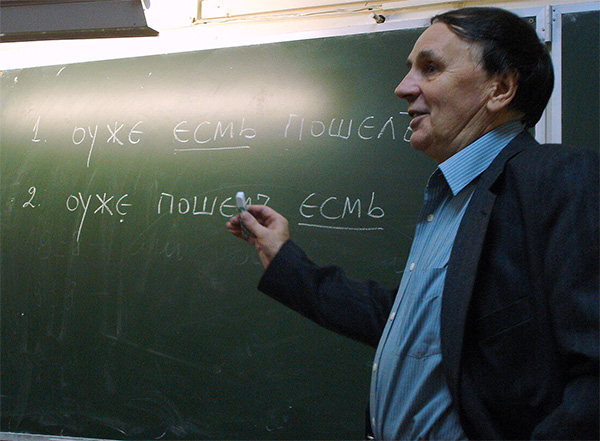

В древнерусском языке можно встретить, например, две фразы: уже есмь пошел и уже пошел есмь. И, тем самым, возникает ощущение, что энклитика есмь ведет себя нерегулярно. В какой фразе она ведет себя регулярно, по закону Вакернагеля — в первой или второй?

– В первой.

– В первой, правильно. В первой фразе она ведет себя нормально, а во второй странно, вроде бы нарушая закон Вакернагеля. Так вот при тонком анализе оказывается, что эти фразы значат не совсем одно и то же. Что, к сожалению, пока что подавляющим большинством тех, кто читает летописи, не замечается. Это всё из княжеской переписки, и первая фраза является нормальным ответом человеку, который знает ситуацию.

Тут нужно пояснить, что в княжеской переписке пошел означает, конечно, «пошел в поход, на войну». Само слово поход есть не что иное как существительное, соответствующее глаголу пошел. Для князя пойти значит ровно это.

Уже есмь пошел значит, что я уже со своим войском вышел навстречу противнику. Это нормальное сообщение человеку, который прекрасно знает, что я собирался пойти в поход. Это просто сообщение о том, что планировавшееся уже произошло.

Вторая же фраза (уже пошел есмь) — это ответ человеку, который не имеет никакого представления о том, что я собираюсь сделать и каковы мои дальнейшие планы. Этому человеку априори неизвестно, что мне такая идея может придти в голову — встать и со своим войском отправиться в поход. Обозначив барьер, вторая фраза как бы ставит недвусмысленное двоеточие. Вот я тебе сообщаю, что уже ситуация теперь стала такова — я в поход пошел. А могло быть и что-то совсем другое.

Это тонкая разница, конечно, но вполне понятно, что в первом случае фраза произносится без барьера, никакого выделения здесь нет, а во втором он есть. И вот, вакернагелевский принцип снова реализуется так же безупречно, как и в первой фразе: второе место для энклитики есмь там и там. Но во фразе Уже есмь пошел второе место в прямом смысле слова, а во фразе Уже пошел есмь условное второе место — в той части, которая остается после отделения ритмико-синтаксическим барьером слова уже.

Кстати, в современном русском языке, вообще говоря, вот эти две фразы: Вчера Петя же этого еще не знал и Вчера же Петя этого еще не знал — вообще-то, могут произноситься совсем без паузы. И тогда показателем разницы служит место же. Так же, как в нашем примере из древнерусского языка, показателем разницы значений служит место энклитики есмь, из которого вы заключаете, что здесь есть барьер. Коль скоро вы уже поняли, что механизм Вакернагеля действует, то когда вы видите такую фразу, вы понимаете, что здесь есть барьер, и вам осталось понять, почему он стоит, что это значит. Такова, если хотите, практическая польза из знания этой закономерности.

Еще кое-какие примеры из современного русского.

Без записки от родителей его же не выпустят. Здесь же довольно далеко от начала и понятно, что после без записки от родителей стоит барьер.

Или: На первый рейс он же никак не мог успеть. Опять-таки же стоит совершенно правильно, никого из вас не царапает, что оно слишком удалено вправо. Но при поверхностном взгляде легко возникает впечатление, что же просто может стоять во фразе на любом месте, а вовсе не обязательно на втором. Это разница между поверхностным взглядом и более глубоким пониманием структуры фразы.

Такую работу они же в любом городе найдут. Во всех приведенных случаях я физически могу почти не останавливаться. Но некоторое отчленение начала фразы там, конечно, происходит.

Выяснилось, что роль ритмико-синтаксических барьеров в том, что происходило в истории русского языка, очень велика.

Тут встает ряд вопросов. В каких случаях может, а в каких не может ставиться барьер? Главное обстоятельство, которое затрудняет задачу лингвистов, состоит в том, что предсказать наличие или отсутствие барьера из одного только знания, какие слова стоят во фразе, нельзя. Вы же видели: одна и та же фраза может быть и с барьером, и без барьера. От чего это зависит? Это зависит от интенции говорящего, от того, что он хочет вам сказать, собирается он что-то выделить или не собирается. А это вы никаким образом не можете вычислить из того, какие слова стоят во фразе.

В отличие от первой части закона Вакернагеля, когда вы очень точно можете сказать, где место той или иной энклитики, здесь вам приходится мириться с тем, что в одном случае говорящий захотел что-то выделить, а в другом — не захотел. Соответственно, одна и та же фраза будет или с барьером, или без него. То есть одну и ту же фразу, вообще говоря, можно трактовать по-разному и по-разному ставить энклитики. Если нигде ее не членить — будет действовать закон Вакернагеля в чистом виде. Если отчленить первое слово, энклитики соответственно переместятся на один шаг вправо. А можно и большую часть фразы отчленить. Строго говоря, можно дойти до того, что отчленить всё, что стоит перед глаголом, и где тогда окажутся энклитики? За глаголом.

Возьмем такую особо интересующую нас энклитику, как ся. Помните пример: зять ти ся король кланяет. Если я поставлю барьер перед кланяет, то получится кланяется. Значит, для того чтобы «загнать» это ся за глагол, достаточно того, чтобы каждую такую фразу трактовать с барьером перед глаголом. А это, в принципе, язык не запрещает. Ожидается, однако, что это будет происходить в тех ситуациях, когда надо этим выразить какое-то выделение. Это очень важное обстоятельство, что уже в древнерусском не было запрещено расставлять энклитики так, как сейчас. Для этого нужно было только применить некоторые, так сказать, резервные правила.

В истории русского языка происходило то, что постепенно эти резервные правила стали применяться всё шире, пока не дошли до своего логического предела. С частицей ся (а частицей она стала только после того как «прилипла» к глаголу, до этого она была самостоятельным словом), вот с этой энклитикой ся произошло именно то, что всё чаще и чаще барьеры теснили ее вправо, пока наконец фразы с этими барьерами не победили полностью. Ни в какой момент не было никакого взрыва или переворота. И если мы посмотрим историю русского языка за тысячу лет, то получится чисто статистическое движение: процент фраз без барьеров будет понижаться, процент фраз со всё большим числом барьеров — повышаться.

Сейчас, когда вы произносите длинную фразу и в конце стоит глагол с ся, например: твой зять король тебе сердечно кланяется, — никакого барьера перед кланяется уже нет, он не нужен. Это кажется парадоксальным, но на самом деле — вполне логично. Ровно по мере того, как количество барьеров увеличивалось, их смысловая нагрузка падала. А когда наконец такое строение фразы стало обязательным, барьеры в их прежней функции просто исчезли. Поэтому сейчас искать барьер перед словом кланяется бессмысленно, его больше нет. Внешне это парадокс, а на самом деле совершенно естественное развитие: если что-нибудь используется всегда, оно становится незначащим, то есть не несет уже никакого специфического смысла и, соответственно, может без всякого ущерба отсутствовать. Вот в схематической форме то, что произошло в истории русского языка с энклитикой ся.

Несколько слов еще о том, почему пропали остальные энклитики. Почему пропали ми, ти, си («мне, тебе, себе»), почему пропали мя, тя, ся.

Здесь картина была такая. Древнерусский язык обладал тонким механизмом, ныне отсутствующим: различались местоимения двух форм — ударной и безударной. Те из вас, кто изучал французский язык, с этим сталкивались. Там этот механизм есть и сейчас: таковы французские me и moi, te и toi. И это очень характерная ситуация для древних индоевропейских языков. Если есть такая пара, то одна форма местоимения имеет полное ударение, это нормальное ударное слово, а другая — это клитика. Я говорю клитика, потому что они не обязательно будут энклитиками: в романских языках это проклитики, тогда как в славянских — энклитики. Это уже вопрос индивидуального развития этих языков. Но важно то, что это безударное слово.

Именно такой механизм в очень четкой форме был в древнерусском языке. Там было мя безударное и мене ударное, тя безударное и тебе ударное и т. д. В дательном падеже было ми безударное и мне ударное, ти безударное и тобе (или тебе) ударное. И они очень строго распределялись.

Какой из этих двух вариантов был обычным? Обычным был безударный вариант. Когда не надо было ничего специально подчеркивать, то использовались безударные ми, мя, ти, тя и т. д. А ударное мне использовалось только в случаях, когда нужно было что-то выделить, произвести некоторый нажим. Почему именно так? Очень просто — потому что на безударное слово нельзя нажать. Если оно безударное, то вы не можете его произнести с экспрессией, для экспрессии нужно ударное слово. Поэтому если ми было безударное слово, а я хотел сказать: Это мне дайте (подразумевается: а не кому-то еще) — это нельзя было выразить с помощью ми. Если вы мягко, без всякого нажима, говорите: Дайте мне воды выпить, то в древнерусском будет ми: дай ми воды. Но если вы хотите по-древнерусски сказать: Дай мне, а не соседу, то уже нельзя сказать: дай ми — нужно употребить мне.

Если бы сейчас здесь оживить нашего предка тысячелетней давности, он поразился бы тому, что мы на каждом шагу зачем-то делаем подчеркивания. Мы говорим мне и тебе там, где это совершенно, с его точки зрения, излишне. Потому что реально в истории русского языка произошло то, что из двух форм, одна из которых была нейтральной и обычной, а другая экспрессивной, нужной только в специальных случаях, осталась только одна — первоначально экспрессивная. Ее экспрессивность постепенно «изнашивалась», она становилась просто обычной. А после этого вариативность уже оказалась не нужна, и из этих двух форм осталась только вторая, сильная.

Итак, со временем из пары ми и мне осталось только мне, а ми исчезло, перестало употребляться. И это произошло во всей группе — не единично, а системно. Все дательные падежи стали мне, тебе, себе и так далее строго по ударным формам, то есть первоначально экспрессивным, подчеркнутым. А сейчас разве они подчеркнуты? Нет, конечно. Замечу, что здесь в сущности тот же эффект, как то, что нет больше никакого барьера перед кланяется.

Ми исчезло, ти исчезло, мя исчезло, тя исчезло, а ся не исчезло. Почему? Оно же было совершенно такое же.

Дело в том, что у ся уже в древности не было варианта себя (точнее, себе, поскольку первоначально винительный падеж этого слова был себе, форма себя возникла позднее). Можно было сказать умыватися, но не умывати себя. Можно было сказать сражатися, но не было варианта сражати себя. То есть если бы тогда сказали бити себя, то, наверное, это означало бы бить себя кулаком в грудь, как мы сейчас говорим. Это не означало бы биться, сражаться. Поэтому в данном случае замена ся на себе была исключена, в отличие от замены ми на мне, где не было разницы значений. Поэтому у ся не было возможности последовать за своими «собратьями» — местоимениями мя, тя, ми, ти. И ся нашло другой выход — весьма замечательный. Это слово исчезло, его тоже нет в языке, но исчезло не физически, а функционально, как самостоятельное слово. В качестве самостоятельного местоимения оно точно так же отсутствует в русском языке, как и мя, тя. Но оно не отсутствует физически, потому что на его месте возникло то, что мы называем сейчас возвратной частицей ся, которая стала частью глагола.

В связи с этим интересен следующий примечательный факт из истории развития славянских языков. Дело в том, что не во всех славянских языках развитие привело к тому же, что мы имеем в русском. В значительной части славянских языков до сих пор имеется ся в качестве отдельного слова, в отличие от русского, где кланяться, биться, сражаться и т. д. это единые слова. Отдельное слово ся (точнее, его фонетический эквивалент) имеется, например, в чешском, словацком, сербском, болгарском, и оно до сих пор иногда может оказаться слева от глагола.

Таким образом, славянские языки делятся на две группы: с одной стороны, те языки, в которых ся «прилипло» к глаголу, с другой — те, где оно до сих пор свободно может быть и слева, и справа от глагола. И вот оказывается, что в точности та же самая граница отделяет те языки, где исчезли ми, ти, мя, тя, и те, где они сохранились до сих пор. То есть совершенно отчетливым образом одно спарено с другим. Если остаются на месте в этом языке мя, тя, ми, ти, то и ся не прилипает к глаголу — в этом нет нужды. Если же они исчезают, то ся, следуя за ними, тоже не может сохраниться в прежнем состоянии, а испытывает описанное выше превращение в нечто совсем иное — в составную часть глагола.

Вот примерная схема того, что произошло в истории русского языка. Сам вакернагелевский механизм в значительной степени потерял базу, поскольку большая часть подчиненных этому механизму единиц просто исчезла. Ся трансформировалась в другую единицу, которая уже больше не энклитика. Сохранились фактически только три бывших вакернагелевских единицы — частицы же, ли, бы. И вы можете сами проверить, что даже сейчас в тех редких случаях, когда вам удастся соединить их попарно, будет естественно сделать это в порядке рангов. Это не совсем жестко, иногда наши писатели это правило нарушают; но всё же гораздо чаще они его соблюдают до сих пор. Так что почувствовать на себе, что такое вакернагелевский механизм, мы можем — в особенности с помощью частицы же.

Частица бы ныне уже довольно плохо подчиняется закону Вакернагеля. На первый взгляд, она может стоять в любом месте предложения. Но верно ли это? Можете ли вы указать такое место, где бы точно не может стоять?

– На первом месте в предложении.

– На первом месте, правильно. Это, конечно, первейшее свойство энклитики — не стоять на первом месте, совершенно справедливо. А еще?

– На последнем месте.

– Ну почему: я этого не сказал бы. Вот бы на последнем месте.

– Внутри обращения.

– Ну, внутри, конечно, да. Согласен. Но это более тонкая вещь. Вы близки к истине, нужно только чуть точнее.

– Перед запятой.

– Пожалуйста, прекрасно может стоять.

– Рядом с проклитикой.

– Да, это, действительно, несколько особый случай, даже и в древнерусском языке имеются некоторые ограничения на то, как сочетаются проклитика с энклитикой. Я не стал касаться этого — у нас мало времени. Это интересный сюжет, совершенно правильно, что вы это упомянули.

А вот про последнее место более аккуратно подумайте. Тут есть доля истины.

– Можно сказать: Ты это сказал бы, но нельзя Ты сказал это бы.

– О, совершенно правильно! Так сказать нельзя. Можно сказать: Ты бы это сказал, можно сказать: Ты это бы сказал, Ты это сказал бы. Здесь везде бы на разном месте, но нигде оно не уходит правее глагола с отрывом от него. Оторваться от глагола оно не может. Давайте проверим. Если вставить это после глагола, то получается безусловно неправильная фраза: Ты сказал это бы.

Тут всё просто: бы подчинено сказуемому, оно может уходить от этого сказуемого по закону Вакернагеля влево, но уйти вправо оно уже не может. Если всё-таки его оттеснили достаточно далеко вправо, то его последняя позиция — при самом глаголе, дальше оно уже уйти не может. Это древнее правило, которое прекрасно соблюдается в древнерусском, и, как видите, оно до сих пор работает и в современном языке.

В современном языке есть много и других энклитик, часть из них полностью сформировалась, а часть находится, так сказать, на полпути. Например, его, ему, им, их могут быть энклитиками, но могут ими и не быть. Есть такие двуфункциональные слова, скажем, как ведь, которое часто ведет себя безупречно по-вакернагелевски: я ведь, никогда ведь и так далее. Но тут не чистый закон Вакернагеля, потому что можно и начать фразу с ведь, например: Ведь я же вам раньше это говорил. Так что сейчас это случай не чистый.

Ну вот, всё.

И. Б. Иткин: Пожалуйста, вопросы.

Е. Б. Холодова (учитель русского языка): А можно ли точно сказать, где должны быть барьеры? Может быть, есть какие-то закономерности, какая-то структура предложения требует их? Например, сложность или длина предложения? Или, например, какие-то члены предложения, обстоятельства выделяются, или еще что-то?

А. А. Зализняк: Правильно, правильно, замечательный вопрос. Это всё опущено, потому что у нас с вами краткая лекция. Это действительно целый раздел системы правил. Предсказать абсолютно надежно нельзя, потому что всегда может не быть соответствующей интенции говорящего. Тем не менее имеется целый класс относящихся сюда правил, и я действительно довольно основательно занимаюсь тем, чтобы выяснить их по возможности полно. При этом оцениваются факторы, которые повышают вероятность барьера, хотя стопроцентно гарантировать результат не могут.

Точнее говоря, есть небольшое число случаев, когда барьер должен быть обязательно. Я называю это обязательными барьерами. Их немного: например, обращение. Оно обязательно требует барьера. Еще пример: придаточное предложение, вставленное внутрь главного.

Все остальные барьеры следует называть факультативными — они зависят от интенции говорящего. Но существуют ситуации, когда чистая статистика покажет, что в большинстве случаев говорящий всё-таки делает барьер. Самый простой из таких факторов — это смысловое противопоставление некоторой части фразы чему-нибудь другому. Например: Мне, а не кому-то еще. После этого мне, естественно, нужен барьер.

Могут быть и другие случаи отчетливого подчеркивания, так называемой эмфазы. Они тоже не стопроцентны. В разных текстах такая эмфаза может давать барьер, скажем, с 90-процентной или 75-процентной вероятностью. Причины такой эмфазы — семантические.

Кроме того, здесь имеет значение то, что вы совершенно правильно заподозрили, — просто громоздкость фразы. Тут уже можно сформулировать правило в терминах длины групп, из которых состоит фраза. В частности, очень сильным требованием, процентов на девяносто восемь, является необходимость поставить барьер, если фраза начинается с двучленной группы. Например: Под открытым окном вы же можете простудиться (барьер после окном); вариант Под открытым же окном вы можете простудиться почти невероятен.

Короче говоря, идея ваша верна. Правила, с некоторой вероятностью предсказывающие, на каком месте должны быть барьеры, можно построить, эта работа ведется.

Г. П. Морозова (учитель физики): У меня вопрос такой. Бывают ли такие ситуации, когда в языке, путем всяких изменений, оттенки смысла исчезали? То есть раньше были какие-то разные оттенки смысла за счет того, что слова разбегались по разным местам, а потом эти возможности исчезли, и смыслы исчезли? Или какие-то дополнительные смыслы, наоборот, появлялись внезапно?

А. А. Зализняк: Очевидно, что если какие-то средства в языке пропадают, то он должен как-то иначе обходиться в этих случаях — другими средствами.

Г. П. Морозова: Вот сейчас было два примера, по поводу того, что какие-то правила, которые позволяют обозначать смысловые оттенки, исчезали. Есть ли в принципе ситуации, когда такие правила появляются?

А. А. Зализняк: Конечно. Изменения в языке постоянно обнаруживают оба эти элемента: какие-то старые правила могут исчезать, и складываются какие-то новые, первоначально необязательные привычки. Скажем, в некоторой ситуации чаще говорят так, чем иначе. Потом это становится всё более распространенным, всё большее число людей, так сказать, заражается таким способом говорения. На конечном этапе такого движения это будет уже правило.

Мне было очень существенно продемонстрировать — не знаю, насколько мне это удалось, — что как раз в данном случае, хотя разница между древнерусской ситуацией, где ся «гуляет», и современной ситуацией, где ся приклеилось к глаголу, кажется капитально глубокой, — она была достигнута в истории русского языка без взрывов и катаклизмов. Тут замечательно, что это происходило на наших глазах — на протяжении той тысячи лет, от которой мы имеем огромное количество письменных памятников. Поэтому есть возможность проследить этот процесс с большой детальностью. Для древних этапов развития языка это далеко не всегда так бывает, чаще приходится строить гипотезы. А здесь всё непосредственно видно. И видно, как от века к веку просто изменяется статистика.

Если в XII веке свободное употребление ся дает в хороших памятниках 75% (цифры я здесь даю условно, очень огрубленно); затем в XIII–XIV вв. — 50%; в XVI–XVII вв. — 30%; и, наконец, после XVII века — ноль, то совершенно ясно видно, что в каждый отдельный момент никакого взрыва не происходило, а шел незаметный процесс. То есть некоторое правило может исчезнуть не потому, что произошла какая-то революция и его заменили новым правилом, а потому что постепенно уменьшалось, вплоть до полного исчезновения, поле его действия.

Но точно так же плавно правила и возникают. Невозможно думать, что каждое правило современного русского языка существовало всегда. Оно, конечно, в какой-то момент появилось. Какие-то из этих правил очень старые, какие-то другие сложились недавно.

Г. П. Морозова: Просто если правила, которые позволяли раньше делать какие-то выразительные вещи, исчезают, то ясно, что язык изменяется в одном направлении, он, например, обедняется средствами.

А. А. Зализняк: В этом пункте — да. Но почти никогда это не значит, что он обедняется в целом. Это значит, что он начинает интенсивно эксплуатировать какие-то другие возможности в какой-то иной сфере языка. Всё время складывается некоторый баланс. Если мы будем узко смотреть на свое дело, то скажем: «Боже мой, какое обеднение!». Но мы при этом не замечаем, как за это время стали говорить в другом пункте, компенсируя то, что исчезло. Правда, быть может, язык компенсирует не в точности то же самое. Бывает так, что что-то действительно перестает часто использоваться, но экспрессия перемещается к выражению других обстоятельств.

С. Л. Козлов (культуролог): Первый вопрос такой. Мне показалось, что все примеры ритмико-синтаксических барьеров, которые вы приводили из современного русского языка, это всё были примеры из устной речи. Это были примеры явно устного говорения, устного словоупотребления. Насколько вообще явление ритмико-синтаксических барьеров связано с противоположением устной и письменной речи и можно ли сказать, что это явление устной речи по преимуществу?

А. А. Зализняк: Да, опять-таки это целый сюжет, который я не стал включать, по понятным причинам, в короткое изложение. Безусловно, связано, и именно в таком направлении, которое вы отметили. Это прежде всего свойство живой устной речи. А письменная речь, в особенности книжная, во-первых, может этого не соблюдать, во-вторых, может даже отталкиваться от этого. То есть она может свою книжность, свою неразговорность, неродство с речью улицы и дома подчеркивать именно тем, что ведет себя в этом отношении иначе. Особенно хорошо эта разница видна для древнерусского языка.

Это целая тема, которую при желании я мог бы обильно комментировать, поскольку по этому поводу ныне оказалось много материала. Обнаружился факт, который я опустил — но раз возник этот вопрос, то с удовольствием восстановлю — и который очень поразил бы неподготовленного наблюдателя.

После всего того, что я вам рассказал, картина истории русского языка должна вроде бы выглядеть так: в XII веке очень хорошо действует закон Вакернагеля, в XIII — хуже, в XVI — слабо, и сейчас от него мало что осталось. Такую примерно схему я изобразил.

Но я скрыл, чтобы нам не отвлекаться от главного, одно обстоятельство, которое сейчас должно выйти наружу. Я только бегло про это сказал, но вряд ли вы обратили на это внимание. Сейчас я это обстоятельство открою.

Всё рассказанное вам верно, однако при одном ограничении: что речь идет не о древнерусской литературе в целом, а о текстах, отражающих живую речь. Это, в частности, берестяные грамоты и некоторые другие документы, которые в этом смысле не хуже или почти не хуже. Если же вы возьмете весь объем древнерусской литературы в целом, скажем по хрестоматии, то вы ужаснетесь. Окажется, что в XII веке имеются тексты, где степень приклеивания ся к глаголу — 99,5%. То есть степень соблюдения закона Вакернагеля — 0,5%. Таков, например, Устав студийский XII века.

Реально существовал гигантский размах противопоставления между текстами, ориентирующимися на живую речь, — такими, как берестяные (и некоторые другие) грамоты, и текстами, не только не ориентирующимися на живую речь, но отталкивающимися от нее.

Одним из пунктов отталкивания, начиная с очень раннего времени, было не следовать народному узусу расстановки ся. А приклеивать ся сзади глагола. Так что кроме того, о чём мы говорили, имелся еще совершенно иной мотив для приклеивания ся к глаголу: чем больше автор следовал книжному узусу, тем больше у него было приклеенных ся. Например, «Житие Феодосия» — замечательный памятник древнерусской литературы начала XII века, который, на первый взгляд, написан очень хорошим древнерусским языком. Там коэффициент свободы ся (коэффициент ухода влево от глагола) — 4%. A в 96% случаев ся ставится точно так же, как сейчас. Ясно, что автор этого «Жития» Нестор считал правильным ни в коем случае не писать так, как он говорил. Так что вы абсолютно правы, противопоставление здесь очень сильно выражено, просто эту тему мне пришлось опустить.

С. Л. Козлов: Второй вопрос. Он тоже касается ритмико-синтаксических барьеров, но он гораздо более дурацкий.

Откуда вы знаете, что они вообще существуют? Потому что откуда вы знаете, что за тем явлением, которое вы назвали ритмико-синтаксическим барьером, стоит какая-либо интенция говорящего. Например, откуда вы знаете, что ваша интерпретация второго из двух вариантов фразы Уже пошел есмь правильна, то есть вообще какая-то разница в интенции говорящего в данном случае есть?

А. А. Зализняк: Да ниоткуда.

С. Л. Козлов: Может быть, из контекста…

А. А. Зализняк: Ну, из контекста — это тоже ниоткуда. Пожалуйста, если вас устраивает ответ «из контекста», то да, конечно. Из большого числа контекстов, согласен. Но на некотором суровом уровне это то, что называется ниоткуда. Это всего лишь рабочая гипотеза анализа. Но, действительно, материал, который как будто бы согласуется с такой гипотезой, довольно широк. Но, конечно, это ничего общего не имеет с математическим знаком равенства.

И. Б. Иткин: Еще вопросы?

Понятно, что все устали, особенно устал сам Андрей Анатольевич. У меня в заключение не вопрос, а просто короткая просьба. Андрей Анатольевич, чтобы в конце лекции снова развеселить слушателей, расскажите, пожалуйста, про Васю. Загадайте.

А. А. Зализняк: Да-да, хорошо, вашу просьбу выполняю.

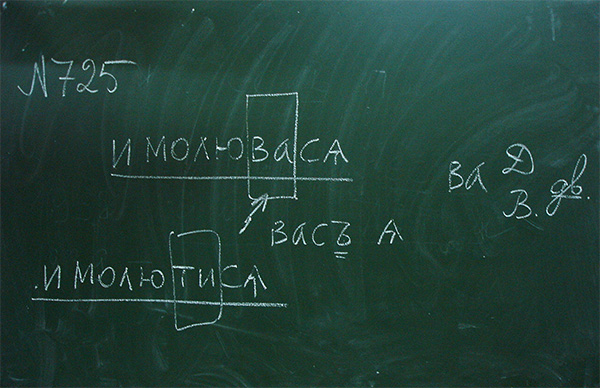

Берестяная грамота № 725, второй половины XII века, написана очень хорошим древнерусским языком. Не буду ее всю целиком писать, перескажу содержание. Ситуация совершенно драматическая, и обстоятельства письма явно очень нетривиальные. Человек пишет из тюрьмы, которая была, видимо, чуть-чуть гуманнее, чем теперь, оттуда можно было посылать записки. Эта записка до нас и дошла.

Это записка двум друзьям автора. Он их умоляет потрудиться добраться до владыки, то есть до архиепископа, и изложить ему суть конфликта. По словам автора, он ни в чём не виноват, он своему обидчику ничего не был должен, а его посадили в долговую тюрьму, заковали в кандалы и нанесли ему побои.

Таково содержание этой грамоты, а кончается она следующими словами: А я ему ничего не должен и молю вася. Причем имя этого человека точно не Вася, он носит древнее имя Ремша. Так что почему он себя называет Вася, это нечто уму непостижимое.

– молю вас я…

– Нет, это тоже невозможно, потому что в древности нельзя было написать вас без твердого знака, — так, как здесь, не могло быть написано.

– Тут, наверное, надо понять, что такое ва…

– Правильно, правильно, очень хорошо! Вы имеете полное право не знать, что такое ва, но очень хорошо, что вы выделили это ва, это совершенно точно. А вот вы скажите, к какой категории слов это ва относится.

– Существительное.

– Существительное — это часть речи. А сперва давайте ответим на более общий вопрос — это слово полноударное или клитика?

– Ну, наверное, ударное…

– Если оно ударное, то ваша фраза нарушает тот самый закон, который мы даже для русского не нарушаем, — что нельзя поставить ударное слово между глаголом и энклитикой ся.

– Даа…

– После глагола у вас может быть только группа энклитик.

Значит, если ся — энклитика, то и ва — энклитика, причем ранг ее меньше, чем у ся. Ся относится к седьмому рангу, значит это какая-то энклитика от первого до шестого ранга.

Вы правильно выделили ва, и теперь мы с вами установили, что это ва может быть только энклитикой. Осталось только понять, что бы это могла быть за энклитика. Вы имеете право этого не знать, потому что это тонкость древнерусского языка. Это энклитика двойственного числа. Я напомню вам, что пишущий обращается к двум своим друзьям. И ва — это дательный падеж двойственного числа (и винительный тоже, но в данном случае дательный). Если бы он писал одному человеку, то тогда было бы и молю ти ся, ровно так, как в примерах, которые я вам приводил раньше. Но поскольку он пишет не одному, а двоим, то он пишет то самое вася, которое привело нас в смущение: почему он называется сначала Ремша, а потом Вася.

Ну, вот и весь фокус.